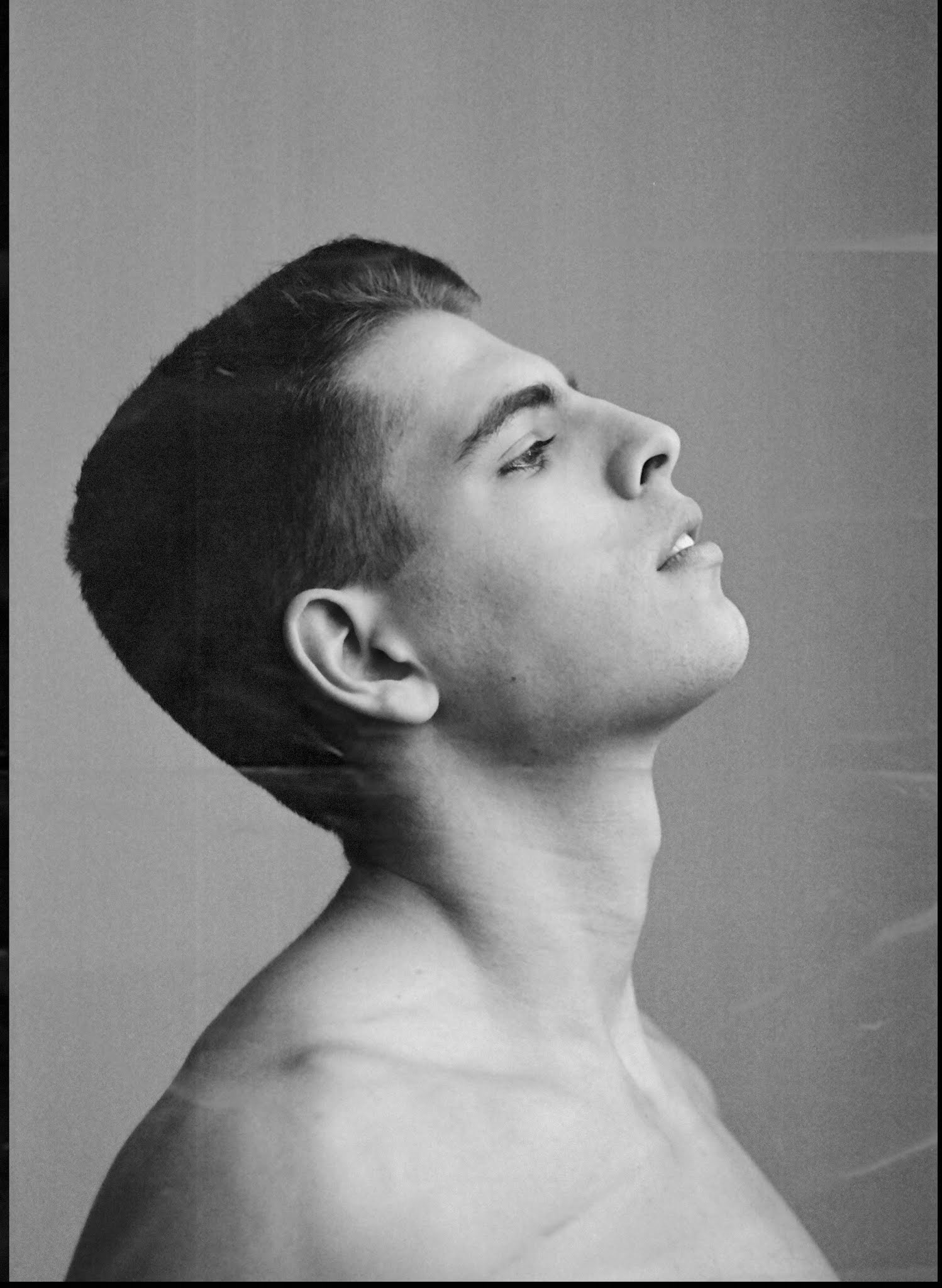

Mann sein = stark sein?

Mittwoch, November 03, 2021Europameisterschaft 2020 im Fußball, Frankreich gegen die Schweiz. Elfmeterschießen. Paul Pogba legt sich den Ball vor, lässt sich lange Zeit und verzögert sogar seinen Anlauf, bevor er den Ball unhaltbar in den Winkel wuchtet. ZDF-Experte Sandro Wagner veredelt Pogbas Elfmeter mit den Worten „Der Pogba hat ganz große Eier. Das muss man jetzt einfach mal so sagen.“ Eine Metapher mit großer Wirkung. Die Kraft des Schusses, die Zielgenauigkeit, der Fokus, der Mut des riskanten Anlaufes – sie hängen alle mit einer toxischen Vorstellung von Männlichkeit zusammen, die Sandro Wagner mit „großen Eiern“ bezeichnet.

Diese fragwürdige Respekterweisung hat auch eine Kehrseite, mit der selbst die kleinste Abweichung von traditioneller Männlichkeit und Heteronormativität bestraft werden kann. Ich erinnere mich gut daran, wie vor einiger Zeit über einen homosexuellen Mann in meinem Umfeld gesagt wurde: „Der hat doch keine Eier.“

Metaphern wie diese sind sehr geläufig. Viele Sprachen haben ein Äquivalent, mit dem sie Männern ihre Eier absprechen. Politiker beschuldigen sich gerne „keine Eier in der Hose zu haben“ oder fordern „Eier zu zeigen“ und bei dem wahrscheinlich wichtigsten Sportereignis des Jahres darf der Bezug natürlich nicht fehlen. So simpel diese Metapher auch klingen mag, sie stellt eine Handvoll Erwartungen an das männliche Rollenbild und funktioniert völlig losgelöst von ihrem biologischen Ursprung. Mann hat stark, risikofreudig, sexuell aktiv und attraktiv, dominant, kompetitiv, erfolgreich, rational, tatkräftig, durchsetzungsstark und rundum ein Gewinner zu sein. Unter Gesichtspunkten der größtenteils nach Rollenbildern erfolgten Sozialisation möchte Mann häufig auch all diese Dinge sein. Ein Scheitern könnte schließlich soziale Ächtung bedeuten.

Dieses Streben nach traditionellen Männlichkeitsidealen und insbesondere das Scheitern an ihnen führt Männer u.a. in Depressionen und hindert sie selbst dann noch daran, sich Hilfe zu suchen.

Psycholog:innen sehen eine starke Korrelation zwischen dem männlichen Rollenbild und den dreimal höheren Suizidraten von Männern gegenüber Frauen. Das Rollenbild des starken Mannes überfordert und macht unglücklich.

Jens van Tricht bringt den Kern des Problems gut auf den Punkt:

„Das Streben nach Männlichkeit scheint ein race to the top […], ist de facto aber ein race to the bottom – eine Abwärtsspirale. […] Niemand kann immer ein Gewinner sein. Wenn wir das von Männern erwarten, machen wir ihnen das Leben unmöglich. Eine derart reduzierte Vorstellung von Männlichkeit ist eine schreckliche Beschränkung, denn es braucht einen gewissen Spielraum, um sich als Mensch weiterzuentwickeln.“

Es gibt noch vielmehr über Männlichkeitsnormen, ihren Ursprung und vor allem ihre Omnipräsenz zu sagen. Das Internet ist prall gefüllt mit Ratgebern und selbsternannten Gurus, die dem auf der Suche nach sich selbst befindenden Mann als Tipps und Tricks verkleidete und gut vermarktete toxische Männlichkeitsideale versprechen. Hinter ihnen steht mittlerweile eine milliardenschwere Industrie, der ich mich in einem anderen Artikel widmen möchte.

Hier ist vor allem wichtig zu verstehen, welche Auswirkungen diese Normen auf die mentale Gesundheit von Männern haben und dass der klassischen Männlichkeitsnorm vor allem der patriarchale Machterhalt zugrunde liegt. Sie kann nicht nur dem Mann individuell großen

Schaden zufügen, sondern unterdrückt obendrein noch die Frau und alle non-binären Geschlechter. Denn der traditionelle Mann hat nicht nur für sich selbst stark zu sein, sondern zum Schutze der Frau. Er hat erfolgreich zu sein, um seine Familie zu ernähren. Er hat dominant und tatkräftig zu sein, um Entscheidungen für diese Familie zu treffen und sie umzusetzen. Für die emanzipierte Frau und alles über das heteronormative Verständnis Hinausgehende, ist in der traditionellen Männlichkeitsvorstellung kein Platz.

Ich würde Sandro Wagner gerne auf seine gewaltvolle Sprache aufmerksam machen. Er würde vermutlich sagen, es sei nur ein Spruch. Ich hoffe mit diesem Text verdeutlicht zu haben, dass die Bedeutung von zwei Hoden in einem Satz außerhalb eines rein biologischen Kontextes jedoch Schaden anrichten und toxische Normen reproduzieren kann. Für viele Männer scheint es allein aufgrund der Existenz, Vehemenz und Omnipräsenz dieser Normen leichter, ihr ganzes Leben lang an einer „männlichen“ Fassade zu bauen, anstatt sich tatsächlich selbst zu verwirklichen. Doch dieses Ideal zerstört und tötet sogar. Es hält Männer davon ab, sich Hilfe zu suchen und sich selbst zu verstehen, zu verwirklichen und zu lieben.

________________________________________________________________________________

Simon Peters hat Politikwissenschaften, Soziologie und Geschichte in Bonn studiert und sich in diesem Rahmen auf Internationale Beziehungen spezialisiert. Aktuell arbeitet er dort bei einem vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ins Leben gerufenem Service für Entwicklungsinitiativen. Er schätzt den gesellschaftlichen Diskurs, begeistert sich für Sprachen und kann sehr ausdauernd über Dinge aller Art nachgrübeln. Besonders am Herzen liegen ihm Themen der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit. Gerne mag er laute und leise, fröhliche und traurige Musik und kann für Stunden am Stück ohne Bedenken in einem Bücherladen abgesetzt werden. Auf Sans Mots schreibt er über Literatur, Musik und versucht sein Bestes, individuelle Geschichten und (sozial)wissenschaftliche Themen in einen Kontext zu setzen.

.png)

0 x